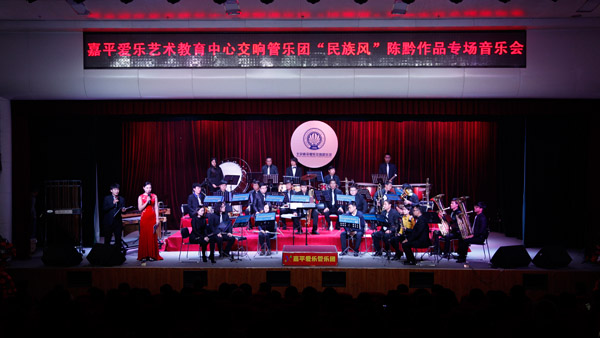

嘉平爱乐管乐团“民族风”陈黔作品专场音乐会成功举办

游红彬/文,2016年11月18日晚,石家庄嘉平爱乐教师管乐团举办了一场名为“民族风”的作曲家陈黔个人专场作品音乐会。本次音乐会也是是一场具有“教学示范性”的管乐表演。为了举办这次音乐会,他们从众多的管乐作品中精挑细选,最后确定了“民族风”的音乐主题,其主旨也是要以管乐的艺术内容配合中小学素质教育、品德教育的整体教学设想。

嘉平爱乐陈卫民校长说:“我们有责任树立正确的管乐演奏概念,让学生们学习最正确的管乐演奏概念,嘉平爱乐只做正确的管乐教育。同时我们也要弘扬中华民族的文化精神,让学生们知道什么是民族风格的管乐作品”。

作曲家陈黔亲临音乐会现场并做了曲目的导赏嘉宾,他对嘉平爱乐教师管乐团的评价是这样的:“我不愿意把他们称为演奏家,因为他们还有一些技术上必须去提高的内容。但是我认为他们是音乐教育家,因为他们努力地学习音乐的教育学、心理学,他们花费了大量时间在练习孩子们演奏的作品,为他们进行示范性的演奏”——下面笔者将具体介绍这场以“示范”为目的的“教师管乐专场音乐会”。

首先,从曲目上来说:为了给学生们呈现合适的演出作品,本次演出选用的曲目具有技术难度次第深入的特征。音乐会的上半场有七首作品:《青春舞曲》、《可爱的一朵玫瑰花》、《我的家乡在日喀则》、《花溪河边的垂柳》、《像花儿一样》、《二泉映月》、《阿细跳月——篝火》。这七首作品属于学生管乐团的代表性作品,很多首作品都是作曲家陈黔应邀为国内多家学生乐团特别创作的委约作品,例如《我的家在日喀则》则是多年前受嘉平爱乐委约为初学的孩子们创作的管乐作品,更是北京市少年儿童管乐比赛的必演曲目。作曲家在导赏中说,此七首作品是学生乐团在学习三年即可完成演出的作品,如果和管弦乐团相比这几乎是不可能实现的。下半场进行的《石榴青青》、《半个月亮爬呀爬上来》、《十送红军》、《月夜》则是属于准专业级别的演出作品。也就是说,这四个作品的演出也是学生乐团在成长过程中应该学习演奏的作品。

次第深入的作品创作模式,是管乐艺术在现代教育理念下发展起来的产物。以作曲家陈黔的管乐作品为例,《更尽酒》是他的一首管乐代表作品,同时也是非常有艺术特色、有较强技术难度的管乐作品。但是为了适应各级演奏员的不同演奏水平,陈黔为《更尽酒》创作了不同等级的配器版本,这样从专业院团的演出到业余的学生乐团,都可以完成这个作品的诠释与演出。因此,大量为学生乐团准备的初级、中级演出作品应运而生,也就不足为奇了。本次音乐会的曲目安排虽然从整体上以“民族风”为特征,但其自身的“次第深入”也是其科学的“示范性”教育的一个理念呈现。

其次,本次音乐会还特邀了15岁的“国际小号青年艺术家”陈嘉伟为下半场《十送红军》担纲独奏演出。陈嘉伟当下是中央音乐学院附中的学生,2014年曾获得国际小号协会(ITG)比赛少年组第一名,2016年被国际小号协会授予“国际小号青年艺术家”称号。此次演出,他不仅为石家庄观众呈现了高水准的管乐视听盛宴,更是嘉平爱乐教师团对于管乐音色审美的一个理念推广——室内管乐拒绝尖、亮、响的声音,它需要柔美、壮美的各色声音。这也是该场“民族风”音乐会演出的一个必须被称道的地方。在这里,我们看到嘉平爱乐虽然还是一个民营资本运行的管乐团,它的审美标准、所有声部的协调动作、音色概念、作品风格的处理与追求,全部朝向国际管乐团的标准。然,此种“示范性”也是该乐团的隐形表达,因为此目标的实现任重而道远,非一日一月一年之功,需要整个管乐界的通力合作,需要数代人不懈的追求和努力。

再次,嘉平爱乐旗帜鲜明地提出“民族风”的管乐风格。据陈卫民校长介绍,本次音乐会意为“体验民族风情,传承民族文化”,这是国内第一个民营管乐团为我们的民族作曲家举行的个人管乐作品音乐会,且全部作品选用中国民族音乐的风格。

作曲家——陈黔——何许人也?陈黔老师的学习经历和工作经历都很丰富,1962年他出生在一个音乐世家,1985年毕业于四川音乐学院作曲系。此后,他逐渐成长为具有重大影响力的国际级作曲家,现就职于中国人民解放军军乐团创作室。同时,他还是“雅马哈”管乐训练指导教师、北京市教委学生管乐艺术顾问,并兼任美国范德堡大学莱尔音乐学院、明尼苏达大学、纽约州立大学等几所大学的客座教授。他的作品很多,有管乐、管弦乐、影视音乐、舞台音乐,也有现代的电子音乐,其作品大多在海外出版并上演,在国际上享有一定的声誉。

2011年,纽约州立大学费冬尼娅音乐学院举办陈黔作品音乐会

本次音乐会选用的作品,仅仅是陈黔老师海量作品中的部分曲目,而且还是初级曲目。然而从这些作品中,我们也可以感受到作曲家溶于骨血中的民族文化与民族精神。在音乐的旋律中,有着中国各民族独有的旋律元素,在《青春舞曲》和《可爱的一朵玫瑰花》中感受到新疆音乐的热情浪漫,在《花溪河边的垂柳》、《阿细跳月》中,看到了布依族少女、彝族少女的独特舞步;同样,我们也能感受到中国上下数千年多色变化的城乡文化,这里有原版曲调改编过的广州花灯调《石榴青青》,有大音希声后静谧的“春江花月夜”(作品《月夜》),也有调侃的、戏谑的《半个月亮爬呀爬上来》……

作曲家的性格造就了作品风格,作曲家的认知也决定了个人创作道路的发展方向。陈黔老师是一个个性突出的民族音乐家,这是他作品的个性标签。为香港九龙小学创作的《像花儿一样》,不仅在韵律上应用了西方教会音乐的元素,在声部的色彩搭配上还活灵活现地用“哨音”展现出体育课的场景。为北京五路居第一中学金帆管乐团创作的作品《月夜》中,“古色生香”的千年古曲“春江花月夜”也交织了世界民族音乐家族中的“拉丁”韵律。也因此,在一部部的作品中,我们可以看到陈黔老师的“民族风”不仅渗透了中国千百年来的传统文化,同时我们也要看到,这些作品展现了陈黔老师管乐创作的基本理念是“立足国际视野,开创民族风尚”——这样一种“现代民族风”。它也许是片断性的乐汇表达,也许是音色配套组合后的整体呈现,重要的是它不拘一格,不断在发展与变化中呈现自己的样子。

虽然我们不得不承认:当代中国的管乐发展及管乐创作,不可避免地受到科学严谨的西方管乐的影响。例如管乐培训中体现出的集体主义精神、协作配合的团队能力,作品创作、音乐表演、学习过程的次第深入、阶段培养等教学与表演相结合的理念等等。这是现阶段我们管乐基础教育必须看到并不断学习和实践的内容,但是我们还需要看到,管乐教育与管乐作品的创作有着密不可分的关系。音乐作品中的民族之魂在音乐训练的学习中,不断地印刻在孩子们的心里,而这些不仅能够深深扎根于民族音乐文化土壤之上,又能够不断吸收世界民族音乐先进文化理念。由此产生的艺术作品也必将屹立于世界艺术高峰。从这点上看,无论是嘉平爱乐、还是作曲家陈黔,都是管乐艺术发展的一个有机组成部分,他们以自己的活力跃动促进着中国管乐建设的良性发展。这是一份民族音乐发展的事业,走在其上,虽有着如“夸父追日”般的艰辛,也有着责无旁贷的使命与担当。然,如果管乐人自问一句: 路在何方?——路在脚下。祝愿嘉平爱乐的管乐教育、作曲家陈黔的“民族风格”不段成长、壮大,不断开花、结果。

嘉平爱乐教师管乐团是一支2009年始建于石家庄的民营交响管乐团,它从属于北京“嘉平爱乐艺术教育中心”。入驻石家庄的8年间,“嘉平爱乐”在石家庄从无到有的组建了教师管乐团、学生管乐团,并且每年组织乐团的老师、学生共同参加各类管乐比赛、新年音乐会等。至今为止,“教师管乐团”已有成员30人,多来自全国各大音乐院校的专业毕业生。他们可以说是石家庄基础管乐教育的主力军,他们既是基础管乐的从教者,也是当代管乐发展的新生代、主力军。这也是伴随着近廿年全国专业音乐教育迅猛发展之后的一个必然现象。

“嘉平爱乐”的老师们深知自己的责任与使命,在这个开放的、艺术教育蓬勃发展的时代,定期举办音乐会、定期参加全国各级别管乐比赛、定期邀请国际管乐教育家前来培训,这都成为石家庄嘉平爱乐的例行工作。自2009年以来,除了每年为石家庄的观众呈现一场新年音乐会以外,2010年他们参加了世博会的演出,参加了新加坡国际比赛(获得铜奖);2012年他们参加了在台湾举办的“亚洲杯管乐行进比赛”(获得银奖);2014年他们参加了新加坡国际比赛(中学组第三名);2015年赴日本琦玉不动冈高校进行国际交流,并参加深圳国际管乐比赛(获得一等奖);2016年参加韩国“亚洲杯管乐比赛”(获得金奖)……同时,他们与石家庄的很多小学进行联合教学活动,极大地提高了石家庄青少年儿童的管乐教育,成为石家庄青少年管乐教育中的一支“强力集团”。

这种强力推进管乐教育的背后,是嘉平人对于“管乐教育”的众多现行理念,他们力图将他们的“教育理念”以实践的方式呈现于石家庄的管乐教育平台和石家庄的管乐学习者面前,并为此呈现了他们强力推进的以排练促管理的集团工作模式。嘉平爱乐的潘峰老师介绍说:“为学生进行示范性演奏是嘉平爱乐教师的责任,每位老师每星期必须参加教师管乐团的排练,此外还需要定期学习新作品、参加乐团的各种演出。无论是哪位老师,也无论他的演奏能力是怎样的,如果不能参加新作品的学习、排练和演出,那么也是不能够在乐团里继续工作的”。