John Williams再度配乐星球大战系列电影「原力觉醒」

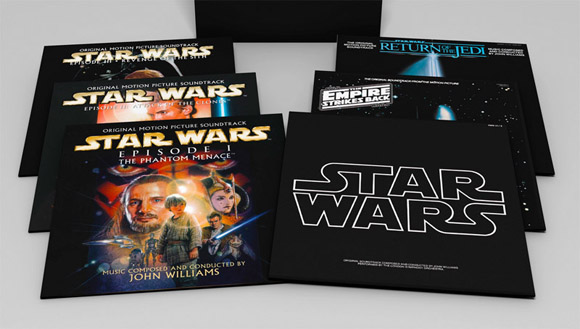

很少有这样一部电影,有如乔治‧卢卡斯的《星球大战》那样辉煌壮阔:曾获奥斯卡六项大奖的科幻经典,被称为“继廖西开辟红海之后最为壮丽的120分钟”,创下了空前的票房纪录;也很少有这样一部电影的配乐,有如约翰‧威廉姆斯的《星球大战》配乐一样永留青史:罕见地以交响乐为电影配乐,气象万千、高潮迭起,将影片中波澜壮阔的太空场景和星斗场面描绘得栩栩如生,原声大碟在短时间内热销四百万张,威廉姆斯也因此获得了三项格莱美音乐大奖和奥斯卡奖。

★鬼才导演J‧J‧艾布拉姆斯执导,年度科幻巨片【STAR WARS:原力觉醒】经典回归大银幕。

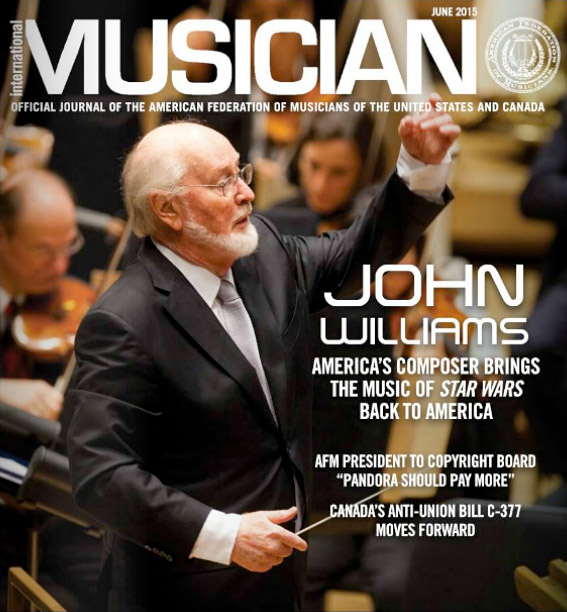

★奥斯卡、格莱美、艾美奖肯定,82岁的传奇配乐大师约翰‧威廉姆斯一手谱曲打造。

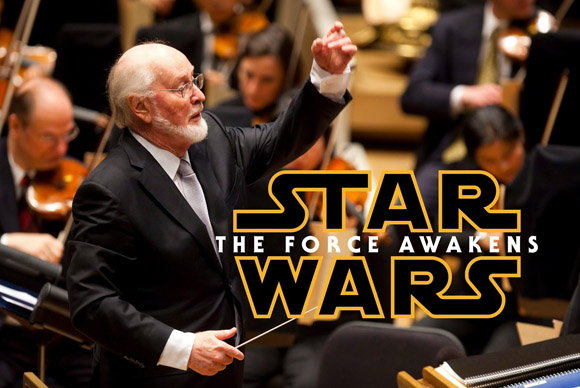

全球科幻迷一致期盼的【星球大战】系列第七部作品【STAR WARS:原力觉醒】,在各方人马的星光汇聚下终于问世。从最早的四、五、六部曲,到后来的首部曲、二部曲与三部曲,【星球大战】系列永远是科幻电影的指标之作,也是所有人对于科技、冒险的最佳想像。

「星球大战:原力觉醒」由鬼才导演J‧J‧艾布拉姆斯执导,剧本为劳伦斯卡斯丹与艾布拉姆斯共同创作,故事发生在「星球大战:绝地大反攻」的30年之后,战败的剩余帝国势力逐渐形成一个名为第一军团的组织,新的反派凯罗忍出现誓言完成黑武士的邪恶志业,新角色芬恩、波戴姆伦将与新掘起的黑暗势力正面冲突,原力即将觉醒,光明与黑暗的对决一触即发。路克天行者、莉亚公主及韩索罗等经典角色都将回归大银幕。

【STAR WARS:原力觉醒】原声带,依然交付拥有5座奥斯卡奖、3座艾美奖、22座格莱美奖等及荣获甘迺迪中心荣誉奖、AFI终身成就奖,谱出无数脍炙人口经典,除了【星球大战」前六部曲,还有「侏罗纪公园」系列、「印地安纳琼斯」系列等的传奇配乐大师约翰‧威廉姆斯(John Williams),全力打造科幻电影最高水准之作的配乐。

没有了音乐的塑造与衬托,许多经典电影也会黯然失色,约翰威廉斯在「STAR WARS:原力觉醒」中,用那精湛且炉火纯青的谱曲功力,将电影的情绪还有氛围拉抬到最高点;无论是在绝地武士与黑暗绝地武士的精采对决,还是主角们深陷险境时的旋律张力,抑或是残余帝国势力反扑的高昂歌曲,约翰威廉斯都把这些元素精华彻底展现出来;同时搭配着电影中未来战舰与科技感十足的战机场面,就如同星球大战 STAR WARS历年经典,以激荡人心的磅礡音乐烘托出最适合电影的气氛。「STAR WARS:原力觉醒」是科幻迷衷心期盼的史诗级巨作,而约翰威廉斯的配乐将「STAR WARS:原力觉醒」升华至超凡入圣的境地。

该曲是是达斯‧维德(Darth Vader)出现在电影《星球大战》中而安排的配乐。帝国进行曲(The Imperial March)是电影配乐史上最有名背景音乐之一,曲调来自于拜占庭帝国国歌,由美国作曲家约翰‧威廉姆斯(John Williams)编写成管弦乐曲。帝国进行曲第一次出现于星球大战系列电影第五部:帝国的反击。该曲不仅用于电影配乐,还用于音乐会演出,并成为了广大音乐爱好者最喜爱的曲目之一。

这个视频是杜达梅尔2015年指挥洛杉矶爱乐演奏星战4原声配乐《Throne Room & Finale》,正式演奏从2分16秒开始,之前都是向坐在观众席的John Williams致敬。这首配乐对星球大战主题曲进行了变奏,分成几段,配合着结尾授奖的场面,表现出欢庆的气氛,又体现出胜利来之不易。结尾的终曲,结合了EP4中几段经典的配乐,对全剧进行了概括总结,又不失振奋人心的效果(知乎ID:Weng Revan)。

焦元溥/文:随着《星球大战》第七集上映,这魅力无穷的太空史诗总算开启最后的三部曲,就要完成乔治卢卡斯一开始的九部曲构想。三十多年来物换星移,甚至《星球大战》也已卖给迪士尼,但何其有幸,我们还能有约翰‧威廉姆斯(John Williams)的配乐,等着他完成这电影音乐史上最庞大的计画。

不过乔治卢卡斯一开始并不打算找人写配乐。这显然是受了库柏力克《2001太空漫游》的影响,认为用现成古典名曲才能表现《星球大战》的史诗壮阔。因此电影制作时的试用配乐,其实是霍尔斯特《行星组曲》、德沃夏克(Antonin Dvorak)和华尔顿(William Walton)交响乐作品,以及罗沙(Miklos Rosza)所写的《宾汉》配乐。不得不说,如果剪裁得当,这也是很好的选择。所幸我们最后有了更好的结果:才和约翰‧威廉姆斯在《大白鲨》与《第三类接触》合作愉快的史蒂芬史‧斯皮尔伯格,介绍约翰‧威廉姆斯和乔治卢卡斯结识。这个会面最后让导演改变想法,也催生二十世纪至今影响力最巨大的电影配乐(如果没有「之一」)。

约翰‧威廉姆斯完全理解导演的意图。既然乔治卢卡斯要的是壮阔澎湃的交响史诗,那么他就要以传统古典音乐中的交响名曲笔法,打造《星球大战》的宏伟格局。受过管弦写作训练的他,这点倒是难不倒,更何况他还有原本的试用配乐做参考。比方说《星球大战》一开始的「帝国反抗军主题」,那巧妙的三连音节奏,显然就可对应《行星组曲》中〈战争之神火星〉的五拍节奏。至于太空的飘渺和无重力,约翰威廉斯也和〈神秘之神海王星〉浮游悠远的木管和〈老年之神土星〉惊惧狂响的钟声借来许多笔法,承先启后,持续给听众无垠想像。

刚刚我一直提到「主题」。《星球大战》最精彩的一点,在于作曲家用了瓦格纳的「主导动机」手法创作配乐。从既有形式出发,瓦格纳最后写的不再是传统的歌剧(Opera),而是音乐与戏剧高度整合的乐剧(Musikdrama)。他运用巧妙的「主导动机」,为剧中人物、事件与概念谱下音乐,并以动机的发展变化推动剧情发展。比方说作曲家为「愤怒」谱写一个「动机」,「宝剑」也写一个动机,男女主角也各自有其代表旋律。假设剧情是「女主角愤怒地拔出宝剑营救男主角」,那我们至少可以听到上述四个动机一起出现。如果「营救」在剧情裡常常出现,那麽这也可能会以一个动机表现。(在音乐上,我们一般称不成旋律的小单位为「动机」。瓦格纳的动机可以只是一二个和声或音程,也可以是一段旋律,端看动机所指为何。)

如此写法有何好处呢?传统歌剧为说白式宣叙调、歌唱式咏叹调以及诸多音乐与场景的结合,咏叹调也多半照既有曲式写作,通常具有週期性的反覆段落。但在戏剧中,岂有台词念完一遍之后再反覆一次的道理?如果能够活用动机,且让人声与乐团共同肩负戏剧发展,作曲家就可摆脱曲式限制,更能写出传统歌剧无法达到的篇幅。

《尼伯龙根的指环》就是这样的作品。这是瓦格纳以日耳曼与北欧诸神传说为本,1848年起笔,1874年完成,历时二十六年方完成的庞大作品,由《莱茵黄金》、《女武神》、《齐格飞》、《诸神黄昏》四部歌剧组成。说是写了二十六年,其实中断十年。如果不是运用「主导动机」,实在很难想像瓦格纳能够写出篇幅如此长大、出场人物如此众多,停笔十年之后再写还能维持风格统一的歌剧。

瓦格纳如此,约翰‧威廉姆斯亦然。如果不用这种技巧,他大概很难维持《星球大战》音乐的连贯性,一写还得写九部曲。《星球大战》配乐之所以精彩,也在于动机环环相扣,让人得以追踪剧情,听的和看的都很精采。比方说《星球大战》最初三部曲(第四集)结尾的颁奖典礼,开场铜管号角在第二句出现了令人意外的增五度音程——是的,那就是下一部《帝国大反击》裡出现的「帝国进行曲」,前奏一开始的音程。