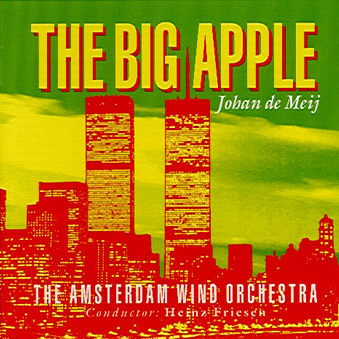

荷兰作曲家约翰·德·梅耶管乐作品-第二交响曲《大苹果》赏析

第二交响曲《大苹果》(又名纽约交响曲)

荷兰作曲家约翰·德·梅耶(Johan de Meij)创作的第二交响曲《大苹果》,是近期各专业和业余管乐团队音乐会经常上演的曲目。现在将作曲家自己对作品的解读和国外的一些简要评介整理发表,以供大家参考。感谢解放军军乐团资料专家和翻译家胡迪凡为此所做的辛勤劳动。

作品介绍(约翰·德·梅耶)

我的第二交响曲是一部对纽约的颂歌。作品阐释了世界最迷人的城市之一纽约的精神、魅力与冷漠。它不是严格意义上的标题音乐。

第二交响曲《大苹果》受位于华盛顿特区的美国空军军乐团团长艾伦·邦纳中校委托而作,作品于1991年10月开始创作,完成于1993年9月。1994年3月在夏威夷檀

香山举行美国管乐指挥大会和太平洋地区音乐节期间,《大苹果》首次正式演出。1994年2月20日海因茨·弗里森指挥阿姆斯特丹管乐团在荷兰Muziekcentrum Vredenburg 进行了此曲在该国的首演。1993年在意大利Corciano举行的第14届国际作曲比赛上,《大苹果》作为决赛作品受到好评。我的第二交响曲敬献给我敬爱的父母亲。

大苹果(The Big Apple)这个名字在二十年代被爵士音乐家经常使用,意思是如果你设法想在纽约的爵士俱乐部里演奏且做到了的话,你的手心里就有了“大苹果”,意味着获得了想得到的东西。今天,鲜亮的红苹果成了城市的一个象征,在纪念品商店里出售的明信片、消笔刀、T恤衫和张贴画上都可以看到各种各样的苹果图案。

第一乐章(地平线)描写了纽约厚重巨大的城市轮廓,第二乐章Gotham(纽约市的别称)表现了大都市残忍、混乱的一面。听这首交响曲也许和实际游览一次曼哈顿一样使人疲惫。乐曲几乎很少给人以片刻的平静,即使很柔和的段落也总是伴随着难以摆脱的隆隆声,音乐似乎永远不能真正安静下来。

第二乐章的标题Gotham是对纽约的另一个别称。

时代广场华彩段(Time Square Cadenza)

我最初的计划是写一部有一个慢速的中部乐章的三个乐章的交响曲,由于慢速的中部乐章不能保持我在游览纽约市时所感受到的狂热活力、骚动和加速的脉动,最终将之放弃。为了保持两个乐章之间的紧张度,我想到了一个非音乐的间奏曲--时代广场华彩段,这是我亲自在城市街头录制的一段声音,它使交响曲的两个乐章联结成一个不间断的整体。

乐曲的简要解释

强健、坦率、张扬是贯穿整个作品的音乐语言。尽管乐曲充满深层的思考,但并不妨碍这些音乐语言的表达。纽约对称的街道和摩天大楼为乐曲提供了主题材料的结构。对我来说,创作这部作品既是对各种音乐风格的探索又是表达对阿伦·科普兰、约翰·亚当斯、伦纳德·伯恩斯坦的敬意。

第一主题里不安宁的切分音音程结构称作地平线动机,由圆号演奏。从该动机中产生出其它的主题,如由英国管演奏,双簧管、钢琴随后加入的延伸的旋律线,铜管乐器演奏的厚重的音块。整个音乐被木管乐器、钢琴、竖琴和软槌打击乐器演奏的不断重复的伴奏音型包围,表现了杂乱的灯光和忽明忽暗的霓虹灯。这些重复音型的反复使用与微型音乐有某种程度上的相似,节奏上受爵士乐和拉格泰姆的影响。古钢琴的演奏尽管不明显,但此乐器紧张、僵硬的敲击声与乐曲的配器非常吻合。

第二乐章的主题完全建立在开始的动机上,由铜管乐器演奏。这个动机由四个音符组成,它所含有的表现力随后被充分用于伴奏音型、主题本身,还有定音鼓和手鼓(roto-toms)之间的延伸对话(或决斗)。除了这些,以一个八度跳开始的第二动机提供了其余的音乐材料。乐曲以一个对称的地平线动机结束。

时代广场华彩段说明。时代广场华彩段是一张经过编辑的“纽约之声”(前面提到的在城市街头录制的现场音响)CD。在第一乐章结束(第362小节,[17]后第三小节)大约1分50秒后开始播放。因为此时乐队变得安静,“纽约之声”渐渐增大至一个高潮,钢琴的串音和锣的敲击在音响消退之前又将“纽约之声”加强。大约4分钟后,指挥提示第二乐章开始(在[1]),尽管声音相当小,录音随着音乐继续一段时间。标记[7](con grandezza)之后录音完全中止。这个间奏曲的整个过程在乐谱图解上有一个大体的标示。

音响系统和乐队之间的平衡根据音乐厅和乐队的不同而调整,就像要使用其他的电子效果一样,一定仔细检查以获得好的音响。