前苏联最伟大的小号大师「多克西哲」轶事

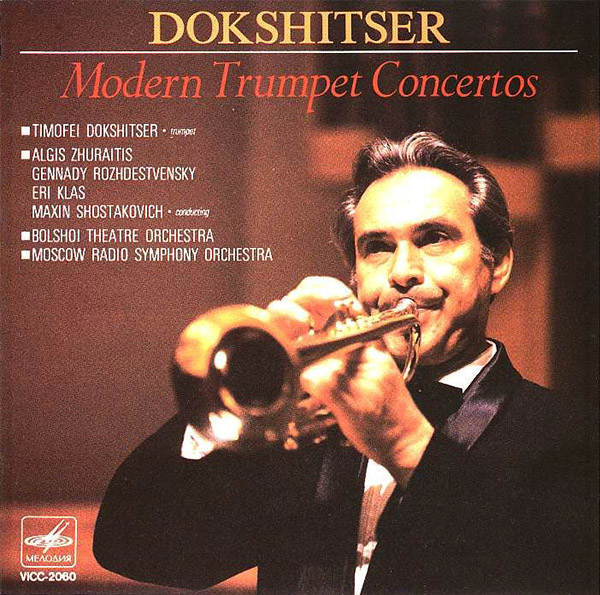

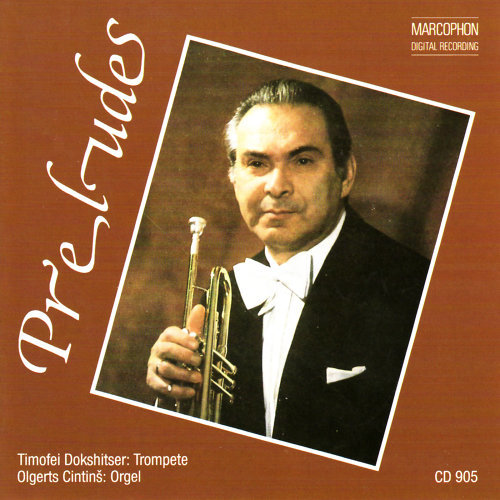

提摩斐‧多克西哲(Timofei Dokshitser)是二十世纪俄国代表性小号大师。1921年12月13日出生于今天乌克兰的涅任(Nizhen),2005年3月16日去世于立陶宛的维尔纽斯(Vilnius)。他曾是俄国著名的波修瓦歌剧院管弦乐团的小号首席,并且同时任教于他的母校格涅辛音乐大学(Gnesins Music College)。

他从十岁开始学习小号,并且进入苏联中央音乐学校与格涅辛音乐大学。19岁时赢得全苏联铜管演奏大赛第一名,1947年赢得布拉格国际音乐大赛首奖,1957年再于莫斯科音乐院修毕指挥课程。演奏生涯中一度因为心脏病的缘故而不得不暂时停止演出静养,后来在1989年透过手术成功治愈,而能重新回到舞台上演出。

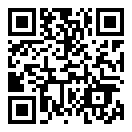

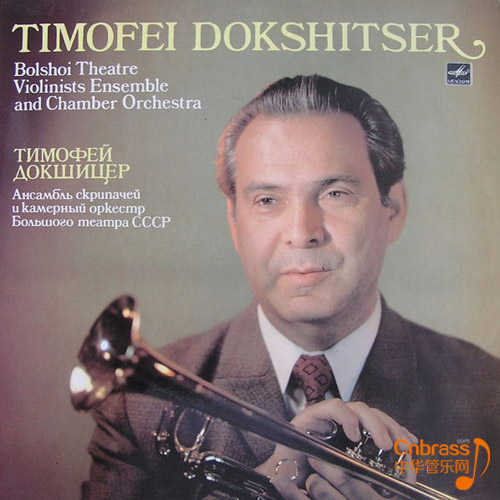

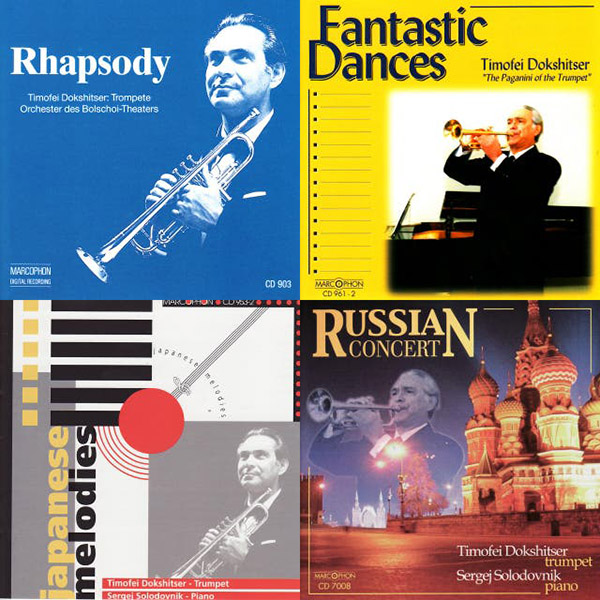

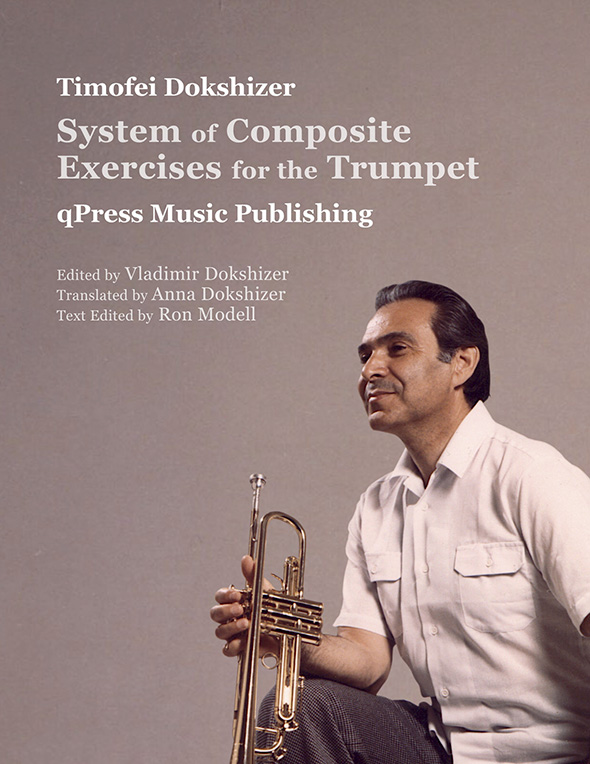

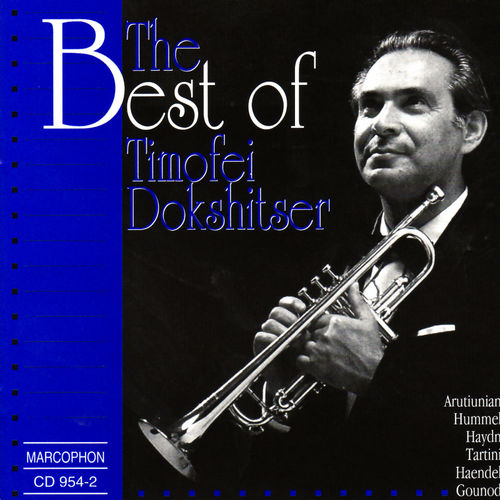

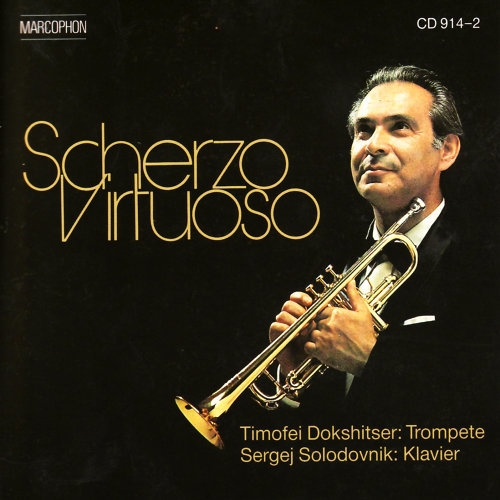

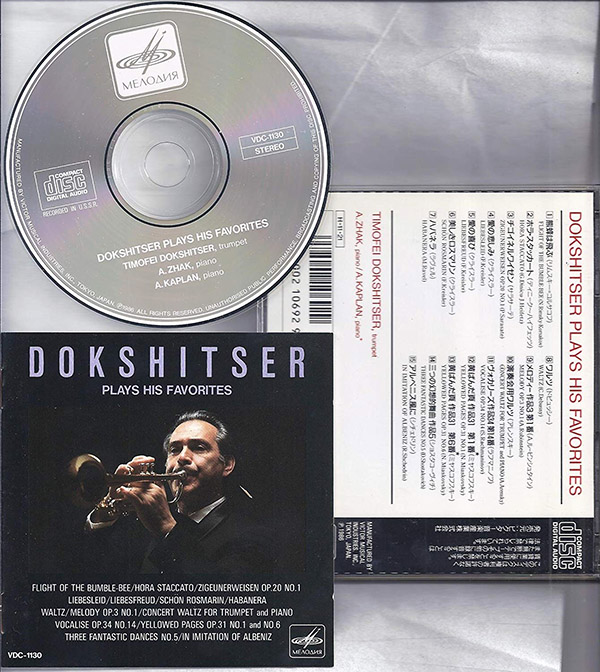

由于他的杰出小号演奏,许多俄国著名的作曲家都曾创作协奏曲题献给他,其中最有名的就是由他首演的阿鲁秋年小号协奏曲。除了灌录过许多小号独奏唱片以外,他也留下了包括小号历史与演奏方法论、回忆录等著作。

日本小号演奏家中里州宏谈多克西哲

1979年多克西哲老师首次来日本开独奏会时,也是我第一次听到老师的现场演出。他那可以清楚传到音乐厅每个角落的具有良好共鸣的明亮柔美音色,让我在现场惊讶到无法动弹。而当时的就算只有给他指导一次也好的愿望,终于在七年后以前往莫斯科留学的方式实现了。

在我第一次去上课的那天,多克西哲老师露出笑容出现在格涅辛音乐大学大厅前,真让我有得偿宿愿的实际感觉。不过,这正是老师为心脏病所苦,被医师强迫停止一切演奏活动的时期。过去可以自由自在地演奏小号,此刻却不得不放下来,那种痛苦真是可想而知。

多克西哲老师在上课时非常严格。虽然他有对音乐毫不妥协的严格要求,但同时也拥有幽默感与替学生著想的仁慈心肠。我认为像他这样的人格,正是造就出绝对不是只停留在追逐炫技、而是充满人性的演奏的关键。

我仅仅只有一次和老师一起去旅行演出的经验。那是全场只有小号演奏家演出的纪念列宁格勒音乐院创立一百二十五年音乐会,我则是和老师同台演出。在这里,我又能听到原本以为无法再听到的多克西哲老师演奏。我们这趟列宁格勒旅行来回都是搭乘有卧铺的夜间火车,而且还是像蜻蜓点水一样地快速往返,真是非常累。我想这对身体状况不太好的老师应该是更加辛苦才对。即使是如此,老师还是趁著空档时间带著我们参观美术馆,对我们非常照顾。这场音乐会就在这样状况恶劣的情况下开始,在老师的名字被介绍出来时,满场立刻响起如雷的掌声。而他那回响于整个音乐厅中的乐音,更带给了我超过在日本听到的感动。

看起来演奏得非常开心的老师,后来有点惋惜地说这也是他最后一次的演出。所以这场音乐会是我绝对无法忘记的演出,直到现在我闭上眼睛都还会浮现老师当时的身影。音乐会之后,老师还一起和我听我录的带子,并且反省他自己的演出,真是个永远对自己要求严格的伟大音乐家啊。老师的技巧高超自是不在话下,但他却不会因此而自满。不管是怎样的快速音群,他也不是机械式地动动手指而已,而是做出宛如歌唱一般地旋律性演奏。他不论是低音到高音的音色都非常柔美、圆润宽广。他那深刻动人的低音、让人听起来毫不痛苦的高音,具有我们这些吹小号的所期望的最大魅力,也是我们一生的最大课题。此外,他也有很多不同的运舌技巧,可以根据乐曲的需要分别使用,使乐曲听起来有更多不同的变化色彩。

老师在课堂上最常提到的就是「千万不要忘了如同歌唱一样的感觉」。另外,在小号中有降B调、C调、D调、降E调等各种不同调性的乐器,其中降B调是一切小号的基本。普通大家会根据乐曲的需求来更换不同的调性,这是因为C调、D调或降E调等乐器有听起来比较轻妙、指法比较简单、高音吹起来比较轻鬆的种种优点。不过,多克西哲老师却是不管什么曲子都用降B调来吹。在这个世界上,可以这样什么曲子都用降B调来吹、还能自由自在地做出各种表情的小号演奏家,恐怕是除了多克西哲老师以外找不到第二人了。

老师还曾获得俄罗斯共和国功劳艺术家的称号,算是旧苏联社会中可以被归类于特权人士的大人物。然而他跟我一起上街散步时,却还能看到突然从口袋中拿出塑胶袋装买来的冰泣淋的平民特质。

多克西哲老师于1989年秋天在荷兰接受了心脏手术,身体状况从此好转,现在则是充满活力地活跃于录音、各种讲座与国际音乐比赛评审等活动中。(译注:此文写于1990年代初期,此时多克西哲已经是七十岁左右的老人了!他在此时期重录的威尼斯狂欢节变奏曲也是经典之一。)

多克西哲谈师承与安德烈

我小的时候曾念了一所学校...啊,正确来说是同时念了两间。我一面念了普通的学校,一面进入格涅辛音乐大学的附属学校中就读。我的第一位小号老师,也是波修瓦歌剧院非常有名的小号家的伊凡‧安特诺皮奇‧瓦西雷夫斯基(I.A.Vasilevsky)。他对我来说,不只是老师也是好友,到他去世为止我们都非常要好,甚至也有一起在波修瓦歌剧院演出的经验。

瓦西雷夫斯基是位非常卓越的教师,具有可以让学生短时间内就具有高超技巧的教学本领。只要成为他的弟子,从他身上学到的技术就可以一生受用无穷。瓦西雷夫斯基上课时一定会利用到安邦教本中非常详细的部分,并且能从教本中的各个部分中变出几百万个练习课题。我认为他这样的作法获得了很大的成功。他的学生往往就在不知不觉技巧进步起来,而且为了感激他的成功指导,就会继续朝更高的目标练下去。从瓦西雷夫斯基那里学来的东西到今天也还伴随著我,而我也会努力将这些技巧传授给下一代的小号家们。

后来我从陆军退役后,进入了算是莫斯科音乐院附设学校的中央音乐学校学习。这虽然是给非常有天分的学生上的特别班,但却不淮犹太人入学。我本身也是犹太人,最后还是能够加入,就是我的第二位老师米克海尔‧因诺肯提皮奇‧塔巴可夫(MikhailI. Tabakov)的特别要求。塔巴可夫的教育方法和瓦西雷夫斯基非常不一样。他其实不是那麽关心技巧的部分,反而是用尽心思来讲究音乐表现,特别强调音色的美丽与诠释。塔巴可夫本身也是全俄国知名的优秀音乐家,也曾担任过波修瓦歌剧院管弦乐团的小号首席。史克里亚宾(Alexander Scriabin)的作品「狂喜之诗(Le poeme del'extase)」中不是有一段印象非常深刻的小号乐句吗?听说史克里亚宾能够写出这一段,就是听过塔巴可夫无与伦比的优异演奏的关系。

莫里斯‧安德烈(Maurice Andre)

我们大约是二十年前在巴黎相遇,然后互相拥抱,并且开始聊天。然后大概就是他先吹个什么东西出来我再跟进的状态。(中略)

有一次在巴黎,安德烈非常生气地跑来我这里。他说:「那些家伙都是笨蛋,什么都不懂!」而我就透过翻译问他发生了什么事。经过说明后,原来是巴黎的报纸写说我是为了向安德烈「求教」才来到巴黎的。其实我也的确去了安德烈的教学班级拜访,这是为了能和他的学生聊聊才去的。我们在谈话时,当然也会拿出乐器来吹。而当时在现场的记者就擅自解释成「求教」,而写出了这样的报导。这时我就跟安德烈说:「这有什么好在意的?这一点也不丢脸啊。如果我真的当了你的学生的话,一定会觉得很骄傲」。其实我觉得这是非常理所当然的。我们其实正是彼此互相学习,因为不管是谁,都会有其独自的特色啊。