作曲家细川俊夫谈自作法国号协奏曲「那时花开」

<前言>柏林爱乐委托创作法国号协奏曲「那时花开~Moment of Blossoming」

目前在欧洲最受到注目的作曲家细川俊夫(Toshio Hosokawa),其创作的法国号协奏曲又引起了新的话题。这首曲子在2011年2月的柏林爱乐定期公演中举行了世界首演,也将于11月的柏林爱乐日本巡回中举行日本首演(译注:并且在接下来的中国巡演中举行北京、台湾的首演)。因此我们特别请他来谈谈他写作这首作品时注入的思想,以及解读细川作品的关键。

*关于此作品,在柏林爱乐的官网服务「数位音乐会(Digital Concert)」中可以看到柏林爱乐出演的全貌(须付费),还可以看到细川先生和史蒂芬‧多尔先生(Stefan Dohr,柏林爱乐法国号首席)的专访(免费)。

我想要把内心深处的开花景象用音乐表现出来,所以创作出了一系列的作品

采访:细川先生您在1982年柏林爱乐百年纪念作曲大赛中拿到了第一奖,这和您这次接受柏林爱乐委托创作协奏曲有关吗?

细川:并没有直接的关系。在举办这个作曲比赛时,我还是柏林艺术大学的学生,而当初的确有第一奖的得奖者可以获得柏林爱乐的作曲邀约的约定。

然而,由于那时卡拉扬和柏林爱乐关系破裂,导致乐团的管理总监被解职,甚至到了隔年卡拉扬自己都辞掉了音乐总监的职位(译注:就是大名鼎鼎的「莎宾‧梅耶事件」)。受到这一连串混乱事件的影响,创作邀约的事情也一并消失无踪了。不过老实说,我自己也觉得我的能力还没到可以替柏林爱乐写曲的程度,所以就没有特别去催促这件事。

这次的邀约,则是我在2007年去柏林高等研究所当一年的特别研究员时,柏林爱乐联络我,希望我替他们的法国号手史蒂芬‧多尔写法国号协奏曲。多尔先生本人当然是不知道当年作曲家比赛的事。只是在朋友的推荐下听了我的作品,所以想要找我替他写曲子。也就是说,这和1982年的作曲大赛完全没有关系。

采访:多尔先生拿到这首曲子的乐谱时,是去年(2010)的12月24日吧。多尔先生在接受专访时,还特别说:「这是我的圣诞礼物」呢。

细川:时间上可以说是刚好安全上垒呀(笑)。因为去年要弄歌剧「松风」的盛大出演,这之前还有马勒室内管弦乐团(Mahler Chamber Orchestra)委托创作的清唱剧「无星之夜」要写,可以说是处在爆忙的阶段呢。

▲柏林爱乐圆号首席斯蒂凡·多尔与柏林爱乐乐团合作演奏《那时花开》现场剧照。

我的音乐是「从内心中开花」

采访:这首圆号协奏曲的标题是「那时花开~Moment of Blossoming」,这是把法国号独奏视为莲花,描写出莲花从花苞到渐渐开花的样子吧。

细川:我把我自己的音乐称呼为「从内心中开花」的形式,而以这样的主题写了不少曲子,这首曲子也是这一系列作品的其中一首。

而「从内心中开花」一词,有一部份是受到夏目漱石的话所启发的。在夏目漱石先生的「现代日本的开化」有名演讲中,提到:「日本现代的开化是皮相上滑动式的开化」。其意义是,日本从明治时代以来虽然採纳了西洋的文明,但那只不果是表面上的模仿而已。而我认为即使经过了一百年到了现在,漱石先生这句话描述的状况也没有太大的改变。我们要将西洋音乐吸收到自身内心深处,而使之扎根并开出音乐的花朵,其实到了现在也是非常困难的。

另一方面,欧洲作曲家是把创作音乐看成像建筑一样,以慢慢堆积基石构筑一颗颗乐音的方式来作曲;但以我来说,则是希望在音乐之中找寻让乐曲像生命一样,成为植物式成长的型态。这是我称呼我的音乐是「从内心中开花」的另一个理由。就像大家会了解到佛像是立于莲花之上一样,莲花本身在佛教中也具有许许多多象征的涵义。莲花虽然是在水面上开花,然而莲花之根却是扎在水面下非常幽暗的泥中世界里。其根茎从泥中世界伸出水面,才能让我们看到水面上有美丽的花朵开放着。而这也仰赖于月光之赐,才能开出美丽的莲花。这是佛教中启发顿悟的一种象征。我想把这种从内心深处的开花景象用音乐表现出来,所以创作了一系列的作品出来。

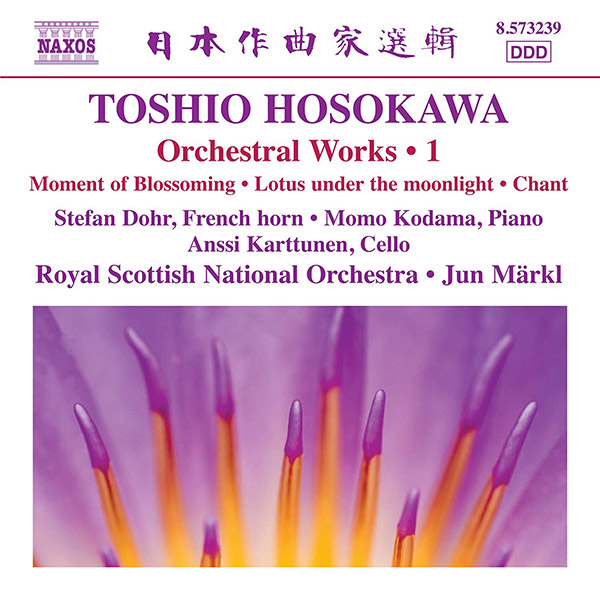

▲收录了《那时花开》的日本作曲家专辑

当我收到柏林爱乐的作曲邀约时,刚好想到柏林爱乐厅(作为柏林爱乐大本营的音乐厅)的五角造型彷彿就像莲花的花瓣一样,于是利用这一点,把舞台上除了独奏者以外的另外三个观众席方向上配置了乐团演奏者,想要以这样的配置表现出四片花瓣渐渐开花的姿态。我在写作协奏曲时,是把独奏者想像成人类,而把乐团当作人类内外的自然与宇宙之象征来作曲的。

这首曲子是从乐团静静地持续演奏降E的长音开始,这象征着水面的意思。然后花苞(独奏法国号)开始稍微动了一动,在水面上轻轻地摇动着。这首协奏曲和同一系列作品中的每一首曲子一样,总是以成为中心的中音域开始慢慢出现象征花朵的旋律。因此要请听众们想像最初的音是水面,在这之下的音是水底、或是为淤泥所埋的幽暗世界;而在这之上的音是表示空气、天空与大气。其中月光会从上照下来映入水面,赋予花苞开花的能量。

不过,花苞并不是只是静静地立于水上,也会遭遇到大风暴。因为自然界不只是给予花朵营养与能量,同时也要让花苞经历激烈残暴的世界,才能开出美丽的花朵,成就花朵的「人生」。

采访:曲中是怎样描写月光的?

细川:弦乐以颤音从高音域下行的部分,就象征着月亮;同时也会有从下往上行的音出现,两者在花瓣处交会。这是代表着「阳」与「音」,也就是光亮与暗影。虽说是光亮,以我来说,总是描写月光;但欧洲人的话,说到光亮就会认为是日光。

采访:在曲子的某些片段也可以听到美丽的和谐和声呢。

细川:就和人的一生一样,刚出生时是和自然界和谐相处,而最后的目标也是追求协和,所以这首曲子最后也会涌现出降E大调和谐和声的漂亮音色。

和演奏家们的相遇

采访:在本杂志的另一个专栏中,法国号演奏者福川伸阳先生写出了一个疑问:日本作曲家写的法国号作品为什么这么少?

细川:的确如此,要是我没遇上史蒂芬‧多尔的话,可能也不会自己去写这首曲子。

因为法国这种乐器其实是非常西洋式的乐器呢。比如说长笛或双簧管,在东方就可以找到类似的乐器。所以我想该不会是法国号这种明显使用泛音构造的乐器实在太过西洋式了,所以对日本人来说很难下笔呢?

采访:可是细川先生您所写作的一系列「旅」的作品中,除了使用长笛、低音管与小号外,也替大号(Tuba)写了一首不是吗?

细川:其实这些曲子也全部都是委托创作的作品。您说的「旅VIII~写给低音号与重奏团」(2006)的曲子,是法布利克音乐团(musikFabrik)这个优秀重奏团之低音号演奏者(梅尔文‧普亚,Melvyn Poore)所委托创作的。最初,我还在想我不知道能不能替低音号写出曲子来,结果普亚就告诉我:「我可以吹出这些东西,也可以吹出这些东西喔」等等许许多多的事情。这首曲子是以藏传佛教的声明为意念所创作的,是有低音持续进行的作品。

采访:如果把委托细川先生您写作乐曲举行首演的演奏家名单摊开来看,可真是壮观呢。有长笛家皮耶-义武‧亚尔托(Pierre-Yves Artaud)、罗伯特‧法布里奇亚尼(Roberto Fabbriciani)、单簧管家莎宾‧梅耶(Sabine Meyer)与爱德华‧布鲁纳(Eduard Brunner)、萨克斯风演奏家克劳·狄朗(Claude Delangle)、低音管演奏家帕斯卡‧加洛瓦(Pascal Gallois)…等等。

细川:能和演奏家们相遇是我最看重的事情。当有人委托我创作乐曲时,我认为不只要能发挥出那个人最大的演奏能力,也要试图写出能表现这个人的个性与人格的音乐。为了达到这个目标,我除了会问这个人的细微技巧、音色与指法等等事情以外,还会去听这个人喜欢与擅长的曲目,一面对着乐谱学习一面写出新的作品。我认为如果没有遇上这些优秀的演奏家,我的音乐可能就不会有够丰富的内容了。所以我的每一首曲子,都有其各自的故事缘由。

例如,由于我早就透过尹伊桑老师(德国韩裔作曲家)认识了单簧管家爱德华‧布鲁纳(前巴伐利亚广播交响乐团首席),这些年来也互相以好友的身分往来,所以就从他身上了解了许许多多的事情。

采访:布鲁纳先生也是从很久以前就开始灌录尹伊桑先生的作品了呢。

细川:嗯,他把「Piri」(Piri for oboe solo,尹伊桑最有名的曲子之一)这首双簧管的曲子改编成竖笛来演奏,我在学生时代第一次听到时,真是非常感动。后来,有一次他打电话给我,就问我「要不要替我写一首曲子?」为此,他还特别跑来拜访我在德国的家。也因为和他的之间的友谊,我才会产生单簧管五重奏、独奏曲「爱迪」(Edi,就是布鲁纳的绰号)。最近他又灌录了由莎宾‧梅耶所初演的单簧管协奏曲,由米兰的唱片公司「史特拉第瓦里亚斯(Stradivarius)」所发行。

要表现出单音的微妙变换

采访:细川先生您怎么看管乐器的魅力呢?

细川:我认为自己的音乐就是歌曲,可以说使用声音来唱歌就是我作曲的基本原则。因为我最喜欢的就是歌曲、用人声演唱的音乐。也因此,我把歌剧当作最重要的工作。不过,考虑到在无法用人声表现的世界或需要把人声衍伸出去的世界时,就会想到和人声一样用气来表现音乐的管乐器。

此外,就如前面所说,我所创作的协奏曲都是以独奏者来代表人类,而把管弦乐团视为环绕人类的宇宙与自然,而主题就是让人类的气息与宇宙的气息最后能调和在一起。就这样的意义来看,用气来发出声音的管乐器对我来说很有魅力。

采访:细川先生的作品,必须要一面持续演奏着乐音、一面表现出多彩多姿的音色。我以为这恐怕是相当难的技巧,不是吗?

细川:我想应该还不到那么伟大的程度啦(笑)。

采访:但光是这样,没有够大音色变化的人就演奏不来呢。

细川:如果一直听着某些持续演奏的音而听到的意义,就是我会在曲中用来发展的要素。听着单音的习惯,对东方人来说具有相当重要的意义。西方人的话,则是习惯了复音音乐;但我们却会在单音之中听出很多声音的孕意,而将之投射到丰富的感情中。我想能够表现出单音微妙变换的人,应该就能把我的音乐演奏得很好。

采访:您的作品也常常被拿到国际大赛中当作指定曲呢。

细川:像「歌曲(Lied)」这首写给长笛与钢琴合奏的曲子,就特别常在比赛中出现呢。也许看起来非常简明易懂或容易演奏,但其实这并不是那么简单的曲子。

采访:由于您曾在尹伊桑门下学习,所以觉得您的作品和尹伊桑先生作品有许多共通点的欧洲人也不少是吗?

细川:就像韩国的传统音乐和日本的传统音乐在本质上有相似之处,也有完全不一样的地方。同样地,我的音乐和尹伊桑的音乐有相似的地方,也有相当不同的地方。我从他的身上学习到如何将东洋的传统音乐用心的现代语言表现出来,然后在从其中产生出属于自己的新音乐出来。也因此,一定会有共通点。