村上春树的《爵士群像》连载二

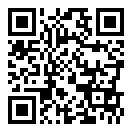

《爵士群像》之【Art Blakey】

我生平第一次接触到所谓Modern Jazz,是在1963年Art Blakey & Jazz Messagers乐团的音乐会上。地点在神户,我还是个初中生,连爵士乐到底是什么样的音乐都还搞不清楚。但不知道为什么却很感兴趣,票到手了便去听。大概因为当时有名的外国音乐家来日本演奏真的还很稀奇,造成热门话题,因此想去听听看吧。应该是在一月的寒冷日子。

成员以Freddie Hubbard、Wayne Shorter、Curtis Fuller等年轻乐手站在前排,新组成的典型三管六重奏------现在想起来真是划时代的杰出阵容,不过当时还完全不懂这种事情。节奏部成员是Art Blakey、Cedar Walton、Reggie Workman。只出来唱一下的歌手是Johnny Hartman。

当天所听到的音乐,自己是不是能理解呢?毕竟还是太难了。因为我当时从收音机或唱片上所听的,主要是摇滚乐,此外顶多再加上Nat King Cole之类的,音乐的程度显然还不够。当天晚上的舞台上演奏了

不过,那里头已经有什么刺透了我的心。我可以本能地感觉到[现在眼前所听见看见的东西,虽然自己还不太能理解,但却隐藏着对我来说是新的可能性的某种东西]。那或许因为音乐本身毕竟是充实的、拥有积极向前的姿势、而且又热情的关系吧。

我想当时我最被强烈吸引的,是那调子(tone)。六位热情有劲的音乐家所营造出来的调子,是多么的强劲有份量、具挑拨性、又神秘,而且……黑。虽然不知道为什么,但我把那音乐以色彩来感觉。当然在舞台上的音乐家全体都是黑人,因此或许也有视觉上的原因吧。但却不止这样。我从他们的tone本身所感觉到的正是黑色。而且不是黑漆漆的黑,是混了一点巧克力色的深黑……。我怀着身不由己地被染成那黑色的心情,茫然地回家去。

音乐会之后,我找到Blakey稍微古老一些时期的唱片,反复地听了好几次又好几次。是Fontana出的收录有<危险关系>那首曲子的唱片。每次听到这音乐时,对我来说的一个时代的一种状况就会清清楚楚地历历甦醒浮现出来。背景不用说,当然是黑色。

LES LIAISONS DANGEREUSES(Epic LA---16022)

Art Blakey(亚特·布雷基)

生于匹兹堡。’40年代活跃于Billy Eckstine乐团,后来和Charlie Parker等共同演出,磨练了技巧.’54年2月拥有Horace Silver等乐手,而以自己名义的五重奏,在纽约[Birdland]现场演奏厅演出,翌年组成Jazz Messengers乐团,虽然成员几经更替,但依然继续活动到他死为止.身为一名兼具豪放与细致的鼓手和乐团领导者,他为音乐世界造就了许多有才华的年轻乐手。

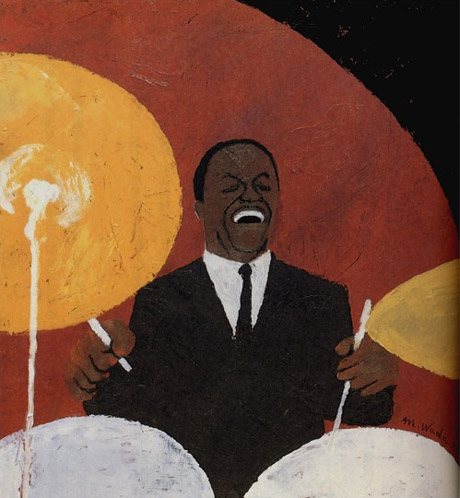

《爵士群像》之【Stan Getz】

Stan Getz(斯坦·盖茨)是一位情绪化的拥有复杂麻烦的次中音萨克斯风手,而他的人生也决不算安稳幸福.抱着像蒸汽压路机般巨大高压的自我,以大量的毒品和酒精腐蚀灵魂,从懂事开始到停止呼吸为止的大部分时期,几乎都与安定平稳的生活无缘.多半的情况,让身边的女人们饱受伤害,朋友们也都心灰意冷离他而去。

然而活生生的Stan Getz,就算是在多么严寒的北极过日子,他的音乐也如天使的羽翼般,从来不曾失去魔术般的优雅.他脚一旦站上舞台,手拿起乐器,现场立刻就会产生完全异次元的世界.正如被不幸的麦达士国王的手,触过的东西全部都会变成闪亮的黄金一样。

对,Stan Getz音乐的核心,拥有光辉闪亮的黄金旋律,无论任何热烈的即兴技法如何快节奏地展开变化,其中还是自然带有润泽的歌.他把中音萨克斯风宛如神意授与的声带般吹奏自如,纺出充满鲜明至福的无言之歌.爵士史上有多如星辰般的萨克斯风演奏者,却没有一位像Stan Getz这样既能吹出激烈的曲子,又不轻易地落入安逸的多愁善感的人。

过去我曾经沉迷于许多小说,着迷于各种爵士乐中.但最后我还是觉得惟有费滋潔羅的才称得上小说(the Novel),Stan Getz才算得上爵士(the Jazz)。我重新想一想,这两个人之间或许可以找到若干共通点吧。他们两人所创作出的艺术,当然可以看出一些缺点。这点我可以承认。但如果不付出这些瑕疵作为代价的话,很可能他们便无法得到美的永恒刻印吧。因此我不仅爱他们的美,同时也毫不保留地深深爱着他们的瑕疵。

我最热爱的Stan Getz的作品,怎么说都以Jazz Club[AY STORYVILLE]两场现场演奏盘为最爱。包含在这里头的一切的一切,都棒的超越所有的表现。虽然是跟平常一样的表现,但里头却有取之不尽的营养。例如,不妨请听一听。Jimmy Raney、Al Haig、Teddy Kotick、Tiny Kahn的旋律部分,简直完美得令人倒吸一口气。酷得非凡而简素,同时像要熔入地底的熔岩一般滚烫的旋律,他们浑然化为一体地解读。不过远胜这些的是Stan Getz的演奏之棒。有如天马行空般自在地拨开云层,让清晰得眼睛都会痛的满天星光,于一瞬之间尽盏眼前。那鲜烈的吟詠,超越了岁月,强烈地打动我们的心。为什么呢?因为这些歌毫不保留地唤起人们灵魂深处隐藏着的饥饿狼群。他们在雪中,吐着兽性的无言白气。仿佛可以拿在手上用刀子切下般又白又硬的美丽气息……。而且我们可以安静的看出活在灵魂深处的森林里的宿命性残酷。

AT STORYVLLE VOL.1(Roost LP---2209)

Stan Getz(1927~1991)

生于费城。’43年离开Jack Teagarden后,遍历过许多名门乐团,于’49~’52年开始拥有自己的乐团,另一方面并单身赴北欧旅行。后来经过Stan Kenton乐团和在欧洲活动后,60年代初以bossa nova演出作品风靡于世。’64年后又回到自己的乐团活动。他堪称是以即酷又热,散发无与伦比乐魂的天才式即兴演奏闻名的中音萨克斯风乐手。

《爵士群像》之【Billy Holiday】

年轻时候听了很多Billie Holiday(比莉·哈乐黛)的歌。自然也很感动。但真正了解Billie到底是个多么棒的歌手,则是在年纪大一些之后的事。这么说来,上了一点年纪在某方面倒也有些好处。

以前我常听她从1930年代到40年代前半所留下的录音。她以还年轻时水水嫩嫩的声音,尽情畅快挥洒欢唱的那时代的样子,后来大多由哥伦比亚唱片公司再度发行。其中满溢着某种令人难以相信的想象力,和令人瞠目结舌的自在飞翔感。配合着她的swing摇摆,世界也在摇摆。整个地球在摇摇摆摆的摆动着,swing着。这完全不是夸张的说法或什么。并不是所谓艺术之类的东西,而已经是魔法了。能够自在地使用这种魔法的人,在我所知的范围内,除了她之外只有Charlie Parker。

不过自从她声音搞坏,身体被毒品侵蚀之后,她倒嗓时代的录音,我年轻时候并不怎么热心去听。或许也可以说是刻意疏远吧。尤其进入1950年代之后的录音,在我听起来实在是太过于痛苦、沉重、和悲怆了。但随着进到30岁、40岁之后,我变得反而喜欢主动把那个时代的唱片放在转盘上了。在不知不觉之间,我的心和身体似乎已经渐渐转变成渴求这种音乐了。

在Billy Holiday晚年,某种意义上已经是崩溃损坏的歌唱声中,我所能够听出来的东西到底是什么呢?关于这点我花了相当的心思试着去思考过。那里头到底拥有什么,能够变得那样吸引我呢?

那说不定很可能是类似【赦】之类的东西吧―――到最近我开始这样感觉。听着Billie Holiday晚年的歌时,我开始觉得我这一生活着过来所犯的错误,或这一向透过所写的事情所犯的无数过失,或到目前为止所伤害过无数人的心,她都能为我把那些轻轻地、静静地,完全承受下来,全部包容赦免了似的。就像在说【好了,没关系,忘掉吧!】。那不是【癒】。我决不能够被治癒。无论如何,都无法痊癒。只能被赦免而已。

不过这些未免太深入涉及个人性的事情了。这种事情我不想以一般性来敷衍了事。所以,以比Billie Holiday的优越唱片我想特别推荐的,依然是哥伦比亚的唱片。如果一定要提出其中的一曲的话,我会毫不迟疑地选出【当你微笑时】。里头插入Lester Young地solo也值得一听,棒得令人窒息真是天才。她唱:【当你微笑时,全世界都跟着你微笑。】

When you are smiling,the whole world smiles with you.

于是世界便微笑了。或许你不相信,不过真的就欣然微笑了。

THE GOLDEN YEAR (Columbia C3L21)

Billie Holiday(1915~1959)

生于马里蘭州的巴爾的摩。10岁时被强暴,十几岁就当过妓女等,少女世代尝尽心酸经历,’30年在纽约试唱合格,终于当上歌手。1938年开始真正以自己的名字出唱片。’39年所录的【奇妙的果实】获得实质的评价,宛如乐器奏者即兴般特征的唱法,虽然带给后来的摩登爵士演唱很大的影响,但因为沉溺于毒品,而缩短了歌手的生命。

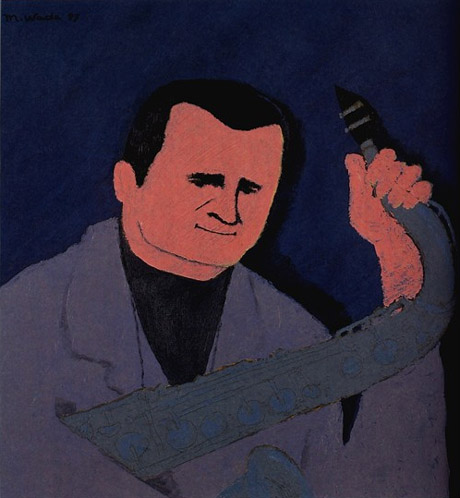

《爵士群像》之【Cab Calloway】

说到Cab Calloway(凯比·卡洛威),眼前不由得浮现约翰蘭底斯导演的电影《龍虎雙霸天》(Blues Brothers)(1980)里,他那奇声怪调的【Hi-De-Ho】唱腔。《龍虎雙霸天》是约翰蘭底斯献给黑人音乐文化的多彩多姿而狂野的礼赞,其中浓浓地散发着类似害羞而爱梦想的少年情怀,我非常喜欢这一段。尤其是Ray Charles和Cab Calloway出现在大荧幕的音乐场景,简直可以说是压轴好戏,他们所散发的精彩绝伦而带有泥土味的特有劲道,使这部电影所含有的讯息层次顿然加倍提升。

此外作曲家George Gershwin的那部民谣式歌剧《Porgy and Bess》里,以Cab Calloway为模特儿的叫做“Sportin’ Life”的独特角色设定,在舞台上又让Cab Calloway自己演出那个角色,这下子Cab Calloway这个人所用有的特异性已经超越时代,超越音乐风格而成为一种传说性的东西了。到什么地方为止是实验,什么地方是被复制的印象?连这都分不清了。

话虽这么说,但在音乐史上,Cab Calloway这个角色大放异彩的时期,大家一致公认应该是从1930年代到1940年代初。这个时期他率领水准很高的大乐团,不但演奏广受欢迎,同时也留下了许多非常棒的录音。其中我首先想到的是,乐迷们称为【猫咪Chu Berry】Epic的LP。(这张虽然是日本编辑的,但内容比原始盘更棒)。

这张唱片里集有许多首中音萨克斯风手Chu Berry于1940年前后演奏的曲子,A面是Chu Berry自己名义的乐团演奏。B面则是他以一个独奏者的身分在Cab Calloway乐团里的演奏。在当时的Cab Calloway乐团里除了Chu Berry之外,还有Dizzy Gillespie、Tyree Glenn、Milt Hinton等年轻有劲的音乐家加入,和老大照例独一无二的活泼歌唱不同,舞台上展开热情的轮番热演。Calloway这时也摆出从容的姿势,好像在说【接下来就让年轻人随心所欲高兴地去秀吧】的意味。因此我可以愉快地窥出从swing的圆熟逐渐转向Bop萌芽的音乐场景气息。尤其Chu Berry正当最颠峰的状态,吹奏得真是润泽多汁。这张应该也可以说是Calloway为人的大度风范吧。即使在听着歌时,他的这种人格还是不知不觉地传了过来。

不过好像Calloway唯独和【新人类】的Gillespie臭味不合的样子,两个人的关系闹得实在很僵,最后甚至发生Gillespie抽出刀子要捅Calloway的事件。一面想到这些,一面看《龍虎雙霸天》时,深深感觉到类似遥远时光之流般的东西。

CHU BERRY AND HIS STOMPY STEVEDORES WITH THE CAB CALLOWAY ORCHESTRA,”CHU” (CBS/SONY SOPL-123)

Cab Calloway(1907~1994)

生于纽约州。30年参加The Missourians乐团,后来自己成为乐团领导者,31年起在【棉花俱乐部】演出,主题曲《Minnie The Moocher》大受欢迎,以独具特征的歌唱获得“The Hi-De-Ho Man”的绰号。40年开始请到Milyt Hinton、Chu Berry试图充实乐团的音乐。50年后参加音乐剧和电影等的演出,发挥演艺人员的独特才华。

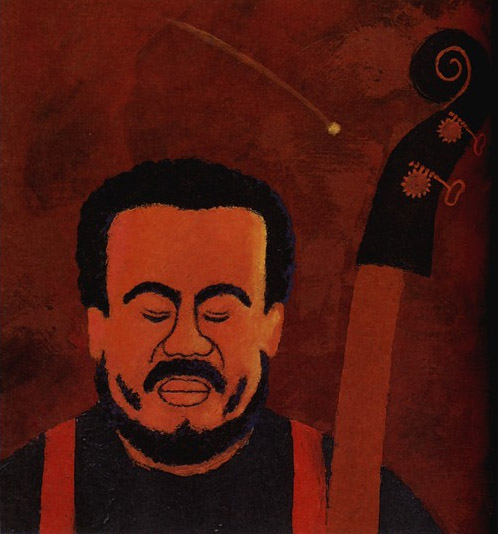

《爵士群像》之【Charles Mingus】

大学二年级的时候,我曾经在新宿歌舞伎町的一家不怎么起眼的餐厅打通宵夜工。从晚上十点到早上五点在恶劣空气中工作,和没赶上最后一班电车的醉客一起搭头一班电车,回三鹰的住处。从秋末开始到第二年初春,就在那里打工。所以每当我一想起那工作时,脑海中浮现的风景总是冬天。那年冬天既寒冷又孤独,简直没有什么快乐的事。

在那家店的附近有一家叫做【Pithecanthropus Erectus】的爵士小酒吧。【直立猿人】,当然是根据Charles Mingus的唱片名取的。除了爵士乐迷之外,相信一般人是不会记得这么长一串名字的。这家店营业到相当晚,因此我有空时就会去那里一面听爵士一面喝咖啡。一九七零年前后的新宿街头有一股独特的活力,在暴乱而猥雑中,仍有一种辛辣向前的勇猛劲道。自己周围仿佛经常飘散着有什么特别的事正在进行中的兴奋空气。

那家店是否实际播放Charles Mingus的【直立猿人】唱片呢?我已经不记得了。不过总之我每次听到【直立猿人】LP时,就会忽然想起那家店的情形。新宿歌舞伎町的风景会在我脑子里醒过来。季节是冬季。

第一次听【直立猿人】的LP是在高中的时候。老实说我还无法完全了解那内容,也没有感觉多刺激。只是疑惑【这是怎么回事啊?】而已。尤其对那执拗而吵闹的幽默感觉,实在跟不上。那时候我想,为什么这么端正的曲子,非要搞得这么扭曲不可呢?

不过随着年龄的增长,这张唱片不知不觉地咬进我心里去。以前听起来只觉得肮脏的声音,和胡乱的乐句,逐渐变成【在这里不可或缺的东西】了。不管听谁演奏的,都一定会以Charles Mingus版的当作一个基准典型,忽然浮现在我的脑子里。真奇怪。

这或许是因为Mingus不相信这曲子的关系吧,我这样推测。过去Lester Young曾经说过【吹这首曲子时,要把歌词全部背起来一面唱一面吹】。说是要不然歌就无法传达到对方的心里去。但Mingus所做的,简单说却是完全颠覆Lester Young的世界观。Mingus所显示的不是原来的,而是重新排列组合后的。然而尽管如此,Mingus所演奏的和Lester Young热情唱出的【演唱】版,具有同样的文脉、温暖而富诗情,笔直地传到我们心里,有血有泪。

或许被Mingus的音乐重新排列组合的,是我们自己也不一定。

PITHECANTHOPUS ERECTUS (Atlantic 1237)

Charles Mingus(1922~1979)

生于亚歷桑那州。40年以贝斯手正是展开职业活动。52年和Mack Roach设立【Debut】唱片公司,接着又和泰迪察爾斯组织Jazz Composers’ Workshop,以作曲家、编曲家埋头于自己的音乐,从此产生了名作【直立猿人】。往后并对种族歧视等社会不公现象感到盛怒,陆续发表了许多拥有强烈主张的作品。